Martes 6 de enero de 2026

4 minutos

Una vez más vemos la guerra a través de las pantallas. Ponemos las noticias y nos enteramos de que el ejército de los Estados Unidos ha bombardeado diversos “objetivos” cercanos a Caracas. Horas después, el presidente Donald Trump ha comparecido en rueda de prensa y ha informado que el ataque ha sido todo un éxito: han capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Trump ha añadido que esta operación militar se ha llevado a cabo sin bajas en las tropas estadounidenses. Ha omitido, sin embargo, mencionar las bajas venezolanas, tanto militares como civiles. Posteriormente, diversas cadenas de televisión han recogido el testimonio de civiles venezolanos. Ellos han hablado de miedo, de pánico y, algunos, han mostrado los daños causados por los bombardeos en sus hogares.

Desde el conflicto del Golfo, la guerra se puede ver en pantalla. Estamos cómodamente sentados en nuestras casas y contemplamos cómo los misiles sobrevuelan a gran velocidad las calles y casas de las ciudades hasta dar en el blanco. Poco después nos informan de las muertes provocadas por el misil, pero, alerta con el detalle, a menudo no las vemos: las imágenes podrían herir la sensibilidad del espectador.

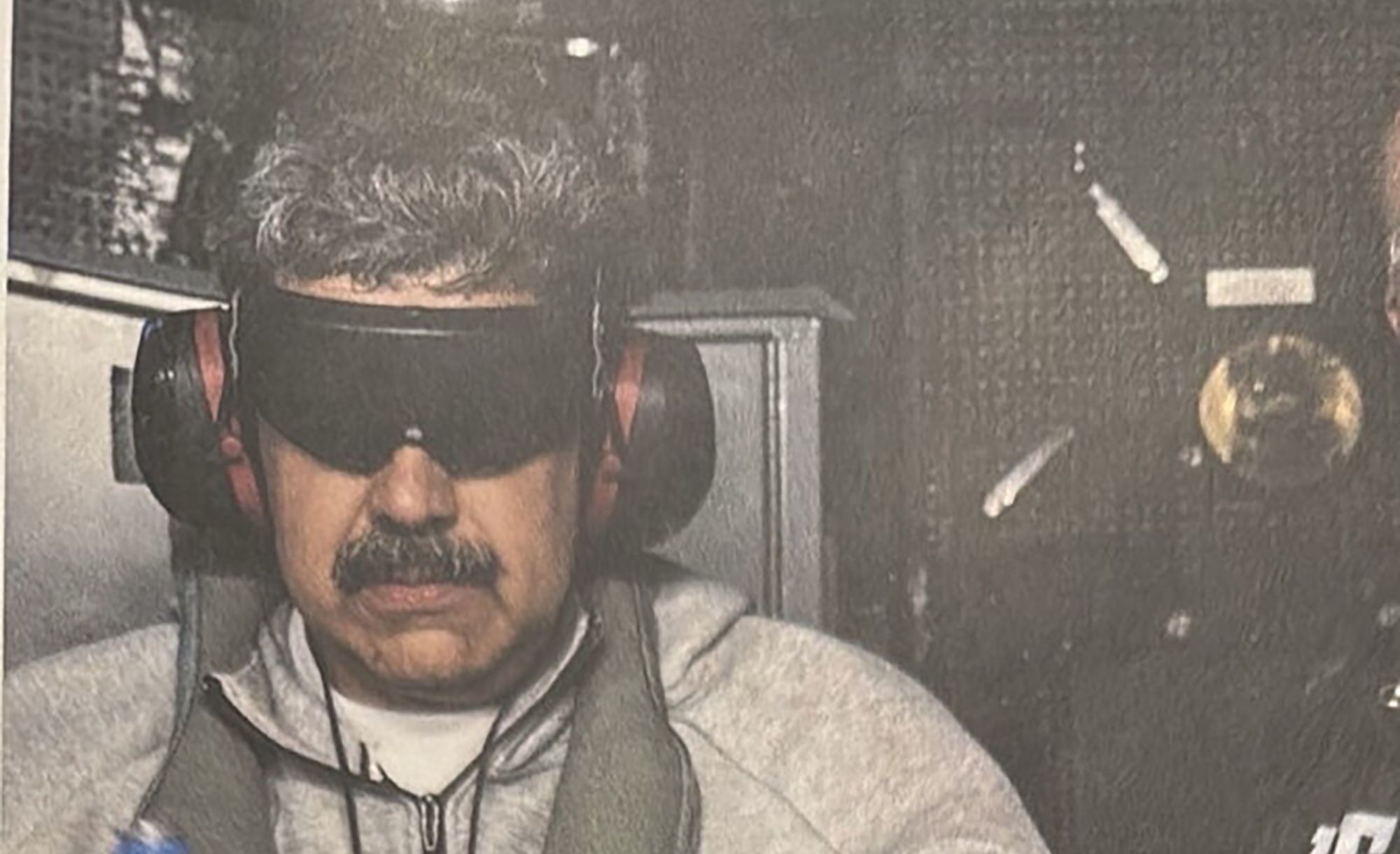

Esto viene ocurriendo desde entonces: Irak, Afganistán, Irán, Israel, Gaza, Venezuela. Recientemente, una cadena de televisión pública ha emitido una entrevista a conductores de drones rusos. En un reportaje anterior los conductores eran ucranianos. Las entrevistas nos mostraron a unos jóvenes manejando los drones y guiándolos hacia los objetivos a eliminar. Tiempo de entrenamiento: ¡15 días! El entrenador le explicaba a la periodista cómo entrenaba a “los muchachos”, muy jóvenes, casi adolescentes, individuos muy diestros en videojuegos, sólo que entonces se trataba de matar seres humanos. El paso de la ficción a la realidad mortífera es rápido.

La película ya está montada: pantallas, drones, misiles, cálculos trigonométricos, encuadre del objetivo y, ¡Disparen!

El escritor granadino Justo Navarro, en su libro El videojugador (2017), ha escrito que dividir el mundo en dos lo hace más fácil, comprensible y manejable. Los lenguajes informáticos y su sistema binario, uno o cero, sí o no, mantienen una correspondencia casi natural con el juego maniqueo de la guerra, basado en la distribución tajante de simpatías y antipatías, rechazo o solidaridad afectiva y moral con los personajes, buenos y malos, villanos a los que destruir, héroes con los que identificarse o confundirse, sin dudas sobre quién debe vencer y a quién es divertido liquidar. Sin embargo, la guerra es mucho más que un “divertido” videojuego. La guerra es caos, miedo, terror, fatiga, sangre y, finalmente, muerte.

Sebastian Junger, autor del libro Guerra (2011), recordaba, en una entrevista del diario El País, las consecuencias de estar expuesto al combate y se refería no solamente al afamado síndrome de estrés postraumático sino también a los problemas de adaptación que sufren los jóvenes que regresan del frente. Junger le explicó al periodista que las cicatrices emocionales permanecen siempre: “la guerra mental nunca se termina: Cuando has perdido a tus mejores amigos y han caído delante de ti cubiertos de sangre, la idea de una recuperación total es demasiado”.

Junger tiene razón y por si alguien tiene dudas cito una cifra: en el año 2025, en el transcurso de la guerra de Gaza, 22 soldados israelíes se quitaron la vida. Sí, ¡los vencedores también se suicidan! Problemas graves de adaptación, soledad, incomprensión, aislamiento social, depresión, angustia. Todo ello les pasa a los que regresan del frente. Cabe recordar que el síndrome de estrés postraumático no existía como tal antes de la guerra del Vietnam. Hubo que acuñarlo y elaborar los criterios diagnósticos para poder cubrir la atención psiquiátrica de muchos veteranos que regresaron del frente.

Y a todo ello hay que añadir el dolor por la pérdida de seres queridos, civiles y militares y, también, el duelo por otras pérdidas (del trabajo, del hogar, del estatus social, etc.).

La guerra es todo esto y más; contemplarla desde una pantalla es un acto de alienación en tanto el observador no experimenta los estados emocionales de quien está allí, en el frente, de quien sabe que quizá aquella guardia nocturna sea la última o que el ruido de la bomba que va cayendo inexorablemente sea el anuncio de su muerte.

Nosotros, los mayores, los que hemos vivido una posguerra, no sabemos lo que se siente en una trinchera, pero sí sabemos, porque las recordamos, las penalidades que sufrimos, y, sabemos también, cómo ciertos traumas provocados por conflictos bélicos se transmiten de generación en generación. Sí, la guerra no es un videojuego, es mucho más que eso.